太鼓レガシー20周年、舞台芸能をステージに

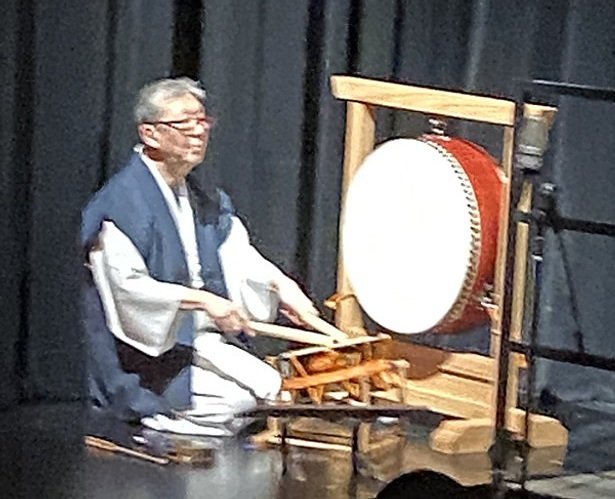

太鼓レガシー20で、舞台芸能を披露する司太鼓

司太鼓による太鼓レガシー・コンサートが20周年を迎え、昨年12月17日にシカゴ市内の現代美術館内にあるエディリス・ニーソン・シアターで記念コンサートが行われた。また、より試行的音楽を加えたリダクション9は、12月16日に同会場で行われた。

当初は太鼓演奏を学ぶ生徒達がその成長を披露する発表の場という意味合いが強かった太鼓レガシーは、今や米国内外のミュージシャンやアーティストを迎え、多様性を概念的にとらえたダイナミックな舞台芸能を披露する場として成長している。

司太鼓はミッションとして、伝統と現代、クラシックと試行、そして音楽とパフォーマンスを融合させた劇場的な表現を通して、和太鼓演奏の強弱や抑揚などに創作的な演出を常時追求している。太鼓レガシーのステージは、コミュニティ・アンサンブルのプロとしての才覚を際立たせ、パーカッションの音の厚みや音楽的な振り付けを強調する場となっている。

リダクションは、司太鼓とAsian Improv aRts Midwestの真髄である伝統と現代の融合をより試行的で洗練されたパフォーマンスとして進化させすることを可能にするプログラムで、同時に芸術的・文化的な伝統と創造的な柔軟性を通して音楽の芸術的な統合性を保とうと、様々な試みが行われている。

柳淳在シカゴ総領事

挨拶に立った柳淳在シカゴ総領事は、司太鼓やAsian Improv aRts Midwestの貢献は日本の芸術や文化の豊かさを披露する中枢だと称賛した。

また、AIRMWは傑出するアジア系文化の強力な発信力の構築をミッションに掲げており、日系人が持つ和太鼓の伝統が太鼓音楽を世界に共鳴させることに極めて重要な役割を担い、太鼓パフォーマンスによってアジア系やいろいろな民族が文化的に繋がっていると話し、太鼓レガシーやリダクションによって育まれた深遠なる文化の繋がりに、日本国総領事として感謝したいと祝賀を述べた。

太鼓レガシー20

司太鼓による「屋台囃子」

太鼓レガシー20の舞台は、司太鼓メンバーによる「屋台囃子」で始まった。小気味良いリズムとシャープなリムショット、そして太鼓奏者の掛け声が一糸乱れぬ和太鼓演奏を引き締める。自らが楽しむ演奏からプロ意識を持つ奏者に育ち、和太鼓演奏の芸術性を飛躍的に高めた司太鼓のパフォーマンスは、この20年を見守って来た聴衆をはっと目覚めさせるものだった。20周年を記念する演奏曲は、お稽古八番、迷信伝、六番、銀天神楽、柳町、泉大八、元値と続いた。

木村伶香能氏(右)と、青木希音氏(中)、メロディ・タカタ氏による「銀天神楽」

司太鼓が20周年記念の舞台に迎えたゲストは、長唄三味線の杵屋千鶴師匠、箏の木村伶香能(きむら・れいかの)氏、笛の福原百恭師匠(ヴァーチャル)、日本舞踊・秀舞会の藤間淑之丞師、日本民踊・鳳蝶流家元師範の鳳蝶美成(あげは・びじょう)師、源流アーツ・パフォーマーズ(在サンフランシスコ)のメロディ・タカタ氏など、日本の伝統芸能を現代に伝える錚々たる演奏家ばかり。

幕間には杵屋千鶴師匠とタツ・青木氏による三味線ジャズ・デュオ、藤間淑之丞師による日本舞踊、青木美弓氏による笛、杵屋千鶴師匠による珍しい長唄のメドレーなどが行われた。また、木村伶香能氏の箏と太鼓のコラボレーションも行われた。

舞台に現れたタツ・青木氏は、太鼓レガシーとリダクションのエグゼクティブ・プロデューサーとアーティスチック・ディレクターを務める。青木氏は太鼓レガシー20周年を一緒に祝ってくれた聴衆に礼を述べ、「我々はこれからの30年、40年へ向けて進み続けている」と語った。そして、太鼓音楽の進化を振り返った。

日本の伝統音楽の中で育った、タツ・青木氏

青木氏が育った1960年代から70年代後期にかけて、太鼓グループによる太鼓アンサンブル、組太鼓が日本でも北米でも人気となった。太鼓グループには2つのタイプがあり、一つは力強さに満ちた祭り太鼓として発展して行った。

もう一つのタイプは、太鼓演奏の芸術性を高め歌舞伎のような舞台芸能に進化させるグループだった。

青木氏は東京の芸者の家に生まれ、踊りや太鼓、三味線音楽の中で育った。この様な背景を持つ青木氏が繋がりを持ったのは後者のグループだった。

太鼓を舞い、音楽を打つような、司太鼓による「柳町」

舞台芸能として太鼓を深化させるには、太鼓の芸術性を高め、邦楽、三味線音楽、日本舞踊音楽などを含めて太鼓文化を創るという、祭り太鼓とは異なる責任があった。

青木氏はこれをどの様に実現すべきかと考え、太鼓の師匠に教えを仰いだ。忘れられないのは「太鼓を打つのではなく、音楽を打て」という師匠の言葉だった。バカ、バカと師匠に言われながらも青木氏が掴んだものは、太鼓を舞って、音楽を打てということだった。そして、この教えを具現化して来たのが太鼓レガシーだった。

太鼓レガシー20のフィナーレは「元値」。司太鼓メンバーの太鼓演奏と共に、日本民踊師範の鳳蝶美成師が民踊を力強く、素早く、優雅に踊った。最後には総てのゲスト奏者が次々に舞台に上がり、華やかなフィナーレとなった。

フィナーレで「元値」を演奏する司太鼓と、青森の民踊を踊る鳳蝶流家元師範の鳳蝶美成師

杵屋千鶴師匠に訊く

三味線のデュオでフリー・ジャズを即興演奏する杵屋千鶴師匠(左)とタツ・青木氏

華やかな舞台を更に華やかにしていた杵屋千鶴師匠にお話を伺った。

客席からでもその美しさが分かる杵屋師匠の着物はスワトウ刺繍の訪問着で、着物全体に手刺繍がほどこされている。一見レースのように見える着物地は、手仕事で穴を開けながら刺繍で模様を作り上げていったもので、非常に高価な訪問着。杵屋師匠が舞台用に作った着物だが、「今日は20周年記念なので、ちょっと華やかにしようと思って持って来ました」と語る。その言葉の中に、長年太鼓レガシーの成長を見守って来た杵屋師匠の愛情が感じられる。

Q:太鼓レガシーをずっと見て来られて、どの様に感じられますか?

杵屋:特に(青木)希音さんはね、最初に会った時は幼稚園か小学校ぐらいでしたけど、今はもう司太鼓を仕切って、タツ・青木さんの本当に力強いサポートになっています。逆に今はタツさんが希音さんのサポートをしているぐらい希音さんに司太鼓を引っ張る力がついて来たのでね、これからの司太鼓も安泰かなぁと感じます。

タツさんがずっと中心になってやって来たから、後継者がどんな風になるかというのはずっと私の心の中にありましたから、ああ、もう今後は希音さんがきちんとできるなぁと感じます。それがこの司太鼓を見ていて、私が一番感じた事です。

Q:タツさんと三味線のデュオをされた曲名は何ですか?

杵屋:タツさんと弾いた三味線はフリージャズなので、決めごとを一切しないで弾いているんですよ。だから曲名を付けるとしたら「今日の感じ」。

ジャズとクラシックが一緒に弾く訳なので、決めごともないし、長さも全く決まっていない。次の舞台のセットアップができるまで弾かないといけないんですよ。このようなフリージャズの三味線は、日本ではたぶん無いでしょう。

Q:その後で、もう一度ソロで演奏されました。あれは長唄ですか?

杵屋:あれは代表的な長唄の曲の、歌の無い部分を上手く組み合わせて弾いたものです。次の舞台の準備ができるまでの時間を計りながら、(レパートリー)の引き出しから取って来て、都鳥や梅の栄などクラシックなものをミックスして弾きました。

長唄というのは複数で弾くのが約束なんですね。華やかな劇場音楽なのでね。ですから一人で弾くというのはまずないんですよ。そういう意味ではアンサンブルの無い、私の音だけ単音で聞いて頂けたかなと思います。今回は、お箏とも打ち合わせをしたので、お楽しみ頂けたと思います。

Q:最近の日本でのご活動は?

杵屋:(コロナで)3年間ずっとできなかったんですけど、最近はレストランライブやディナーショーなどをやり始めています。日本にぜひ聴きにいらして下さい。

Q:舞台後のお忙しい時に、ありがとうございました。

タツ・青木氏が語る太鼓レガシー20

-思い溢れる舞台芸能への道-

舞台を終えたタツ・青木氏は「振り返ってみれば、本当にいろいろな事がありましたが、今まで一緒にやって来たメンバーも、止めて行ったメンバーも、ゲストの方々も、みんなでこの20年間の歴史を築いた訳だから、僕自身としては嬉しかったですよ。また、同じ年に道場を開いて、そこでお稽古をして、道場の建物から荷物を運んで行って、その建物に帰って来るというのは初めてだったので、みんなでやって来たという実感があります。みんなの一人一人の痕跡が残され、そして今も続いているというのが非常に嬉しいと思います」と語る。

Q:最初の曲「屋台囃子」が始まった時に、すぐに司太鼓の皆さんの息がピッタリと合っているのを感じました。それは皆さんの心が一つになっているからだと思いました。

青木:ずっと一緒にやって来た仲間だから結束力というのがあって、一人一人が司太鼓に対してプライドというか、(司太鼓は自分達のものだという)オーナーシップを持っていると思うんですよ。それが凄いな、それがこれからの司太鼓のスピリットだなぁと感じましたね。

Q:最高のパフォーマンスを見せたいという司太鼓の皆さんの心意気が伝わって来るようでした。

青木:みんなも本当にそう思っていたと思います。太鼓レガシーの初期の頃は、自分達がどのぐらい凄い事をやっているのか、気付いていなかったと思います。

僕は70年代からやって来た舞台芸能としての太鼓パフォーマンスを、コミュニティ太鼓の一番優れた姿だと信じてやって来たから、自分ではその凄さが分かっていたんですが、当時のみんなはまだ小さかったんです。もう今は僕が大綱(たいこう)を示せば何も言わなくても自分達で持っているプライドの中で、今回のような良い演奏ができるようになってきました。僕らの手から離れた所で、(僕の舞台芸能への思いが)稼働しているという事を、今回凄く感じましたね。

道場ができたので、次の世代の子供達がこれをやって行かなくちゃいけない。自分達の力で(本番に)たどり着くまで諸々のことをみんなでやって来ているから、そういう姿が如実に表れた公演だったと思います。

Q:「太鼓を舞って、音楽を打て」というタツさんの先生の言葉を、もう少し説明して頂けますか?

青木:「太鼓を打つというのは、祭りがあって打つんだ。祭りがないステージに持って行ったら、太鼓を舞って、音楽を打たなきゃダメなんだ」という事ですよ。そう言われていた事がずっと僕の一つのフィロソフィーになって、舞台芸能を作らなくちゃダメだと思って来ました。

だから藤間流の秀舞会との合体、また邦楽人との合体というのは、僕が日本でやっていた事のレプリカのようなもので、それをみんなが理解してくれたということだと思います。

僕のやり方は舞台芸能をやるので、三味線は三味線の見せ場を持ち、箏は箏でお唄を唄ってもらい、三味線を太鼓の伴奏などに使う事はありません。このような出し方は日本の芸能を知っていないと絶対に出て来ない要素で、僕の考えていた司太鼓はやはりそういう要素をすべて持って来るということです。だから、太鼓、三味線、踊り、それぞれのお稽古ができる道場が必要だと思っていて、それが25年も経ってやっとできました。

Q:つまり、タツさんが描いた舞台芸能を具現化したのが太鼓レガシーなんですね。

青木:そうですね。僕が信じている芸術のスタイル、アートの美学というのがあって、コミュニティの中の太鼓の芸術というのはこういう事なんだという僕なりのプライドがあります。みんなもそれにプライドを持ってやってくれているというのは、本当にみんなの力があってこそという事です。太鼓レガシーの20周年を迎えられた喜びは、本当にすごかったと思います。

僕の中で今回一番大事なところは、いろいろな事をみんなでやって来た時に世代交代なんですよね。僕の中で完結したという感じがしますね。あぁ、次の時代のヤツっていうのは、ちゃんとこうやっていろいろな事を自分達の中でやって行けるんだなぁと。

Q:タツさんの次の仕事は何ですか?

青木:僕の次のミッションは、この道場をちゃんと経営するだけの体制を整えないといけないということ。ここには太鼓があって、踊りがあって、三味線があってって、もちろんコンテンポラリーな事もやっていて、僕も自分の芸術活動や音楽活動をやってるんだけど、でも一番大きなところはこの建物を運営することですよね。そのストラクチャーをちゃんと作ってあげて、次の世代の人に上げたいっていう事ですね。

Q:本当に司太鼓の皆さんのパフォーマンスは、タツさんが言う舞台芸能が滲み出ていましたね。

青木:そうやって理解して下さる方々が何百人かいらっしゃるので、本当に嬉しい限りです。

今回の20周年を迎えられたのは、皆様への感謝の念に尽きます。組太鼓は一人ではできませんし、あれだけの舞台を作るに当たっては、パフォーマーはもちろんですが、裏方さんからサポートして下さるボランティアの方々、総ての人達がやって下さってあれだけの舞台ができる訳なので、本当に感謝の念でいっぱいです。皆さんがいろいろな事をやって下さって、本当に良かったなぁって皆さんも思って下さっているだろうと思います。今回は、感謝の太鼓レガシーという感じでした。

Q:ありがとうございました。

司太鼓のメンバーをはじめ、ゲストの方々、舞台裏のスタッフ、ボランティアのサポーターの皆さんに感謝の気持ちを述べるタツ・青木氏(左).